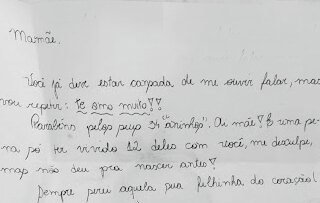

Foto: Acervo pessoal

[…]

Recebi essa foto da minha mãe esses dias.

Eu, com 12 anos, brincando de escrever, com um humor meio melodramático e o verbo “ter” acentuado, conjugado corretamente o plural.

No final do texto, minha letrinha, a mesma de hoje, escreve: lembrete.

A única palavra escrita na letrinha que virou livro é “lembrete”. E foi assim que chegou até mim a cartinha pra mamãe.

(Mãe, aqui já peço desculpas porque vou desviar do tema central da carta, que é meu amor por você. Te amo)

Quando li a cartinha, comecei a chorar de escorrer. Eu estava num dia de muitas muitas dúvidas.

Pra quem não sabe, hoje vivo de escrita. Foi um passo pensado, planejado e arriscado, mas tenho recebido todos os sinais de que foi acertado. Mesmo assim, não pensem que é sem medo. E nem que em alguns dias eu não me ache totalmente inapta a ser chamada de escritora. Pareço mentirosa, me sinto clichê, me sinto rasa.

Estava em um desses dias.

Salva (mais uma vez) pela Lianinha, lembrei de como as palavras sempre se organizaram em mim de modo ao mesmo tempo obcecado e divertido. E que escrever sempre pareceu, mais do que uma atividade, um espaço para estar. Um espaço onde eu falo sem tanto pudor, onde eu olho nos olhos, onde eu resgato memórias remotas e inacreditáveis.

Escrever é meu espaço, minha onda, minha marola, minha curtição, minha vocação, minha [insira aqui coisas não tão boas assim porque nada é o tempo todo bom].

Na cartinha, um resgate.

Escrevi para mamãe. Joguei a garrafa ao mar.

Demorou e chegou até mim o recado.

Em pé, na beira da angústia, abro e leio:

quando tudo lhe parecer ilusão, lembre-se que meu amor é real.